銘酒を愛でる会

季節の美味しい料理と全国から厳選された清酒を楽しみます。お酒を飲めない方でも楽しめます。原則毎月第2土曜日開催。

(リーダー:和田 修芳)

2025年4月12日 <第130回 銘酒を愛でる会>

4月12日(土)17時30分~ 場所:うおへい 日本酒の銘柄:鋭意選定中!! お楽しみに。

2025年3月8日 <第129回 銘酒を愛でる会>

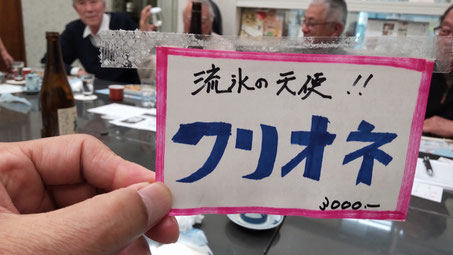

<流氷の天使>

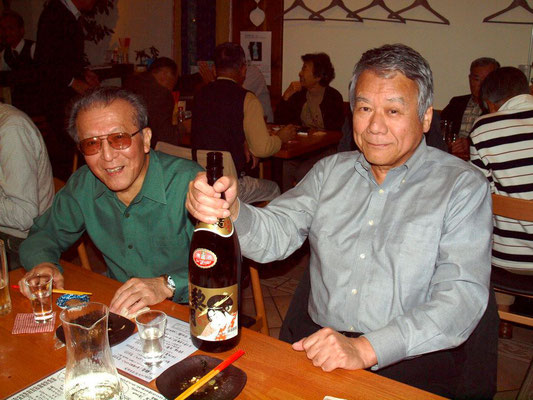

三月八日。春の気配は昨日まで、本日は一転、寒の戻り。冷たいみぞれが容赦なく地を濡らす。気温は六度。八名が、「うおへい」に集う。

開始は五時半と定められていたが、幹事会が予定を三十分以上も繰り上げて閉じたため、急遽五時過ぎには盃を交わす運びとなる。流氷の妖精「クリオネ」の出迎えを受けて、今年二度目の「銘酒を愛でる会」。

酒は、一ノ蔵特別純米樽酒。辛口の特別純米酒を杉樽で熟成し、杉の香りをまとわせた滑らかな口当たりと芳醇な風味が特徴。

一ノ蔵は、昭和48年(1973年)、宮城県の(株)浅見商店・勝来酒造(株)・(株)桜井酒造店・(株)松本酒造店の4蔵が合同し、誕生した蔵元。

この夜の膳は、若布、白す、小肌の酢の物、市田柿のミルフィーユ、本鮪、真鯛、鰯明太子フライ、さつま揚げ、炊き込みご飯など、実に多彩なる品々が並んだ。酒の席に学びありとは、古来より言われるところだが、今宵の話題の一つは「若布」であった。曰く、海辺に打ち上げられた若布や貝には漁業権なるものが設定されており、うかつに拾えば百万以下の罰金が科されることもあるらしい。さらに、ナマコやアワビとなれば、三年以下の懲役または三千万円以下の罰金に及ぶという。海の恵みといえども、手を伸ばせばよいというものではない。

杯を重ねるうちに、話題は都電へと移り、「都電はいつまで走っていたのか?」――この問いに、誰もが己の記憶を辿るも、意見は錯綜し、一歩も譲らぬ議論へ発展。調ぶるに、昭和四十七年十一月十二日、第七次撤去をもって、早稲田 - 王子駅前 - 三ノ輪橋間以外は廃止。やがて、夜は更け、盃の数も尽きようとしていた。各々、酔いの余韻を胸に、みぞれ混じりの冷たい風が吹く中、三々五々と帰路につく者、新たなる一杯を求めて次なる店へ向かう者と、別れ行く。

2025年2月8日 <第128回 銘酒を愛でる会>

<御事始め>

如月八日。寒さもひとしお身にしむ折柄、逗葉稲門会恒例の「銘酒を愛でる会」が催された。奇しくもこの日は、古来より「御事始め」と称される日であり、ことに商家や職人衆においては、新年の業務を始めるにふさわしい佳日とされた。今宵の宴もまた、年の初めを寿ぐにふさわしく、逗子新宿の「うおへい」に11名が集った。

今宵の酒は「三千盛」と「道灌」の二種。前者は尾張国笠原村において、安永の昔より醸されし酒。幕府代官所の置かれた地とあって、土地の石高三千石にちなみ、その名を賜うたとも伝わる。作家永井龍男翁もまた愛でしという「超からくち」の一献である。後者は、名将太田道灌公を祖とする太田家が、廃藩置県の後に近江草津にて興した蔵の酒。不盡蔵道灌と銘打たれたそれは、水あめのごとき舌触りにして、奥ゆかしき余韻を残す。

盃のまわるほどに、ししゃも、刺身、しめ鯖、海老と蠣のフライ、さらには節分の風習に倣いし恵方巻が次々と供される。この恵方巻なるもの、もとより商家において福を招く験として伝えられし風習にして、太巻きをその年の恵方に向かひて丸かぶりすることにより、言祝ぎの心を表すものなり。元来は上方の花街にて、遊興の趣向としても楽しまれしものと聞く。かくて美酒佳肴に舌鼓を打ちつつ、酔のほろほろと心地よきままに、やがて刻限となれば、名残惜しくも席を辞することと相成った。

2024年12月14日 <第127回 銘酒を愛でる会>

<相模の酒>

赤穂浪士討入の日、吉良邸ならぬ逗子「うおへい」さんにて、14軒ある神奈川の酒蔵の中からエントリーされた、白笹鼓(金井酒造店:秦野)、残草蓬莱(大矢孝酒造:愛川町)、菊勇(吉川酒造:伊勢原)、曽我の誉・箱根街道(石井醸造:大井町)、丹沢山(川西屋酒造:山北町)の6本を、小田原の魳、蠣、鮪、魬などで堪能。

髙山氏より、日本酒や焼酎、泡盛など日本の「伝統的酒造り」を無形文化遺産への登録をユネスコが決定(12/5)した経緯の報告がありました。500年以上前に原型が確立した日本の「伝統的酒造り」は、▽米や麦などを蒸す、▽こうじを作る、▽もろみを発酵させるなど伝統的に培われた技術が各地の風土に応じて発展、伝承されてきた。日本以外の無形文化遺産は、古代グルジアの伝統的なクヴェヴリのワイン製造方法(ジョージア、2013年登録)、ベルギーのビール文化(ベルギー、2016年登録)、馬乳酒の伝統的な作り方と関連づいた慣習(モンゴル、2019年登録)の3つとのこと。

尚、「ゆすらもも」を作っている吉良酒造は、吉良上野介が治めていた吉良町(旧:愛知県幡豆郡)ではなく、大分県豊後大野市にあります。

2024年11月9日 <第126回 銘酒を愛でる会>

<佐賀:能古見>

日本酒に用いる黄麹は温度が高いと発酵がうまく進まず、九州では暖かい地方でも発酵できる黒麹を使い焼酎を製造するようになった。従って、宮崎、鹿児島、沖縄で日本酒の酒蔵はほぼないとのこと。

佐賀県は、日本酒生産量は福岡県についで二番目。能古見(のごみ)は、肥前耶馬渓とも呼ばれる静かな景勝地、能古見峡にあるる馬場酒造場(1795年創業)が7年がかりで作った純米吟醸酒。

11月9日(土)、「季節のおさかな料理店 うおへい」さんで開催。12名が参加。元中日:谷沢健一が日本酒でケガを直し復活したとの話を聞きながら、いつもの美味しい料理で、日本酒をおいしく頂きました。次回は、12月14日(土)予定。

2024年10月12日 <第125回 銘酒を愛でる会>

<壱弐参の酒>

10月12日(土)、「季節のおさかな料理店 うおへい」さんで開催。11名が参加。

壱の酒は、「酒の神様」こと野白金一博士が初代技師長を務めた熊本県酒造研究所の「香露 -特別純米酒」。琥珀色で、リンゴを思わせるようなフルーティな味わい。相模湾の鰹、烏賊と福岡唐治産殻付生牡蠣他を食す。

弐の酒は岐阜「三千盛 特醸 吟醸酒」、参の酒は同じく「三千盛 純米大吟醸酒」。辛口で口当りがやわらかく、日本酒独特の旨さがあり、おでんとの相性も良好でした。

2024年9月14日 <第124回 銘酒を愛でる会>

2024年8月10日 <第123回 銘酒を愛でる会>

<石鎚「土用酒」と鰻重>

「二の丑」の5日後、8月10日(土)に「うおへい」さんで、石鎚「土用酒」と鰻を食す。

例年8月開催はないが、髙山恵太郎氏(S42政経)の「8月もやるんだろ」の声に押され、急遽開催。

35℃の猛暑の中、パリオリンピック男子マラソン(大迫選手:13位)終了後、7名が参集。

役小角が開山し、空海が修行した西日本最高峰:石鎚山(1,982m)。その麓にある石鎚酒造株式会社が、鰻に合う純米酒として特別に仕込んだ石鎚「土用酒」。

珍しく、ビールで乾杯後、ジンダ南蛮漬け、冷やしソーメン、刺身、茄子とシラスの煮浸し、特製の鰻重で石鎚「土用酒」を頂きました。

2024年7月13日 <第122回 銘酒を愛でる会>

<小淵沢と壱岐の地酒>

7月13日土曜日にいつもの「うおへい」さんで開催。参加者は13名。

今回は、船木サブリーダー差入の小淵沢八巻酒造店の「お館様」と、和田リーダーのお嬢様が選定した長崎壱岐の重家酒造の「YOKOYAMA」。

両方とも県内でしか販売していないご当地品とのこと。「お館様」は、古風な味わいで美味しい。「YOKOYAMA」は、やや甘口フレッシュで、ワインのような酸味がありました。

料理は、夏にあった小鯵の南蛮漬けや目鯛の麹漬け、松浦の真鯵、刻みウナギなどを美味しく頂きました。

髙山恵太郎氏(S42政経、月刊「たる」編集長)より、熱燗は5種類あるとの解説。日向燗=30度、人肌燗=35度、ぬる燗=40度、上燗=45度、熱燗=50度、飛切燗=55度以上。

ちなみに、「冷や」にも、雪冷え=5度、花冷え=10度、涼冷え=15度の種類があるとのこと。

勉強になりました!

2024年5月11日 <第121回 銘酒を愛でる会>

<沖縄ごはん くくるやー>

5月の銘酒を愛でる会は11日土曜日に逗子市立図書館向いの「沖縄ごはんくくるやー」で開催しました。参加者は9名。

オリオンビールで乾杯後、沖縄料理の数々と、定番の泡盛をロックなどで頂きました。

米国統治下の1957年に創業したオリオンビールは、県内シェア6割、全国シェアでも大手4社に次ぐ、第5位だそうです。

泡盛は、琉球王朝時代、泡盛は王家の指定した酒造所だけが作れる大変貴重なお酒で、髙山恵太郎氏(S42政経、月刊「たる」編集長)によると、発酵が早く、直ぐに泡のように盛り上がることから、「あわもり」と名付けられたとのこと。

銘柄は、樽貯蔵泡盛の先駆けとなった那覇の「暖流」DANRYU(神村酒造) 、宮古島からは「多良川」と「ニコニコ太郎」(池間酒造)、それから、首里の島唄(まさひろ酒造)。

泡盛ダンスが始まる前にお開きとなりました。

2024年4月13日 <第120回 銘酒を愛でる会>

<新春の桜、爽やかにワイングラスで、120回を祝う!>

4月13日(土)、第120回目の「銘酒を愛でる会」をいつもの「うおへい」さんで開催。11名参加。

新春の桜をテーマに和田リーダーが選んだ1本目は、山形県天童市の出羽桜桜花吟醸酒。吟醸ブームを切り開いた、フルーティーな吟醸香と爽快な味わいでした。2本目は新潟、越後桜酒造の「越後桜」、3本目は、日本酒発祥の地、奈良で南都諸白の伝統を伝える春鹿辛口純米酒。

今日はこの日本酒をワイングラスで。

料理は、鎌倉野菜のサラダ、相模湾産鯵のマリネ、カルパッチョ、フライ盛り合わせなど。最後に、うおへいアレンジ逗子なぎさホテル風「カレーライス」。

うおへいさんは、なぎさホテル(大正15年~平成元年)に、皇室専用メニューの平目の切り身などを納めていたとのこと。また、同ホテルに滞在していた伊集院静さんや夏目雅子さんもうおへいさんを利用さていたそうです。

2024年3月9日 <第119回 銘酒を愛でる会>

<「男酒女酒」呑み比べ>

3月9日(土)、第119回目の「銘酒を愛でる会」を「うおへい」さんで開催。11名が参加しました。

今回の酒蔵は、能登半島地震で被災した石川県白山市の菊姫酒造です。

1本目は、定番の菊姫。濃厚甘口山廃仕込でナッツやカラメルを連想する穏やかな香りと米の柔らかな旨味がありました。米は、山田錦、五百万石、糯米他。精米歩合は70%。酒母は山廃。熟成年数は1~2年、アルコール度15度、味わいは中庸。通称「男酒」。

2本目は、 菊姫:金劔(きんけん)純米仕込、濃醇甘口でじっくり熟成させて、甘みをのせており、ほんのり黄金色。精米歩合65%、アルコール分15度、甑起こしの際、地元・鶴来町の金劔宮(きんけんぐう)に参拝することから、その名にあやかり命名したそうです。米の甘味・旨味が活きた優しい味わいの「女酒」です。

酸味と濃さのある 剛健な味わい「男酒」(山廃純米)とは正反対の味わいです。ナッツやカラメルを連想する穏やかな香りが感じられ、やや甘めのソフトな口当たりとふっくらとした柔らかな旨味が特長です。

うおへいさんの料理は大変豪華でした。沖縄もづく、子持ちシシャモ、真鯛のカシラ、天然本鮪、勘八、有頭赤海老、ほたるいかなど、海の幸をふんだんに使った料理が並びました。おでんや天ぷら、若芽と豆腐の味噌汁、最後はいちごのデザートで、銘酒と料理の調和を楽しむ素晴らしいひとときでした。

2024年2月10日 <第118回 銘酒を愛でる会>

<令和六年庚申二月四日 立春朝搾り 春を迎える祝い酒>

「銘酒を愛でる会」を、いつも美味しい料理を出していただいている「うおへい」さんで開催。参加者は14名でした。

和田リーダーが選定した、令和六年庚申二月四日の立春朝搾りを祝う新酒。髙山氏からは山形・庄内の酒蔵、地震後の能登の酒蔵の状況の説明して頂きました。

山形鶴岡の加藤嘉八郎酒造の「大山(おおやま) 純米吟醸生原酒 令和六年 立春朝搾り」は、搾りたて特有の清涼感とフルーティーな味わい。サクランボの里、山形寒河江からは千代寿虎屋の特別純米生原酒「しぼりたて 千代寿」。淡黄色で、甘い吟醸香とみずみずしい酸味が感じられました。

料理は、先付けにはしこいわし目刺しが用意され、相性抜群で新酒が進みすぎてしまいました。前菜には白身魚と海老の団子串、さらに御造には天然本鯛や真鯛、勘八、有頭赤海老姿、ほたるいかなどが供され、立春朝搾りとマッチした春を堪能。最後は、新年の抱負を各自表明し、お開きとなりました。

2023年12月9日 <第117回 銘酒を愛でる会>

幻の酒 「SHIN 八海山」

12月の銘酒を愛でる会を12月9日に魚平で開催しました。

参加者は14名。お酒は「幻の酒」ともいわれる「SHIN八海山」でした。

神奈川県の日本酒の業界団体である神酒連と八海山のコラボで生まれたお酒で、度数が18度あります。少し甘みがありながら切れのあるスッキリした飲み心地。素晴らしい名酒でした。他には剣菱を堪能。料理は蓮根サラダ、勘八カマ塩焼き、鮪のお刺身に加えてなんと1匹丸ごとのウナギのかば焼きが供され、一同大満足でした。

銘酒を愛でる会 サブリーダー船木邦康

2023年11月11日 <第116回 銘酒を愛でる会>

「灘の男酒、伏見の女酒」、違いは水!

灘は灘五郷(神戸・西宮沿岸部)、伏見は京都市伏見区。灘も伏見の江戸時代からの銘醸地。灘は「宮水」で硬水。伏見はマグネシウムやカルシウムなどの成分が含有された中硬水。

11月11日(土)、第百十六回「銘酒を愛でる会」が「うおへい」さんで開催。今回は、高山恵太郎氏(S42政経、月刊「たる」編集長)選定の「玉乃光」や「月の社」など9種類の伏見の日本酒を用意。同氏解説後、料理は、オーナー和田修芳氏(S42商)が解説。スモークド牡蠣、ホタテ貝、海老姿焼きや鮎など旬の料理で、伏見の女酒を堪能しました。参加者は前回より大幅に増えて12名。

2023年10月21日(土) 銘酒を愛でる会の記事が月刊「たる」に掲載されました

9月9日開催の第114回銘酒を嗜む会で試飲した美濃吉野醸造(奈良県)「花巴」が、高山惠太郎編集長が主催する月刊「たる」11月号に掲載されました。

月刊『たる』は、1980年にたる出版より創刊した酒雑誌。酒のグルメ情報のほか、各国における酒の文化や各人の酒にまつわるインタビューや対談などの内容で誌面を構成しています。

高山恵太郎氏(S42政経)が1979年に出版社を立ち上げ、当時のサントリーより発行されていた洋酒天国の佐治敬三や開高健などの協力もありお酒の雑誌として創刊。

当初は季刊誌としており、創刊号には藤本義一と旭堂南陵の対談が掲載されました。

近年は、お酒のみならず、カルチャーも取り上げるなど、教養の高さや専門性には定評がある。表紙絵には、画家として出始めた頃の片岡鶴太郎の作品が使用されたこもあります。

2023年10月14日(土) 銘酒を愛でる会

10月14日、第百十五回「銘酒を愛でる会」が開催されました。今回は、会津の栄川でした。会津榮川酒造は、大阪夏の陣の後、越後国を経て会津野沢郷に移り住んだ大阪落人の石田與一左衛門重友を初代とし三代市十郎友治が会津松平家に遠慮して石田の姓を石川に改め、文化四年(1807)に会津藩より酒箒(酒造免許)を得て、現在十五代目だそうです。

会場を提供していただいている和田さんが、9月28日に明治記念館で地域安全感動に尽力した功績により警察庁長官より防犯栄誉金章を授与されたとのことで、併せて祝杯をあげました。

2023年9月9日(土) 銘酒を愛でる会

9月9日、第百十四回「銘酒を愛でる会」が開催されました。今回の銘酒は、奈良吉野杉の木桶で仕込まれ、60年ぶりに復活したという美吉野酒造の「百年杉 木桶仕込み」と「花巴 速醸生酒」、「HANATOMOE YOSHINO MASAMUNW」。清水さんに入手して頂いた神奈川県川西屋酒造店の「丹沢山」。魚平さんの料理は、お刺身、天ぷら、お蕎麦、奈良漬け、吉野のくずもちなど、大変おいしくいただきました。

2023年5月6日(土) 銘酒を愛でる会

今年5月6日に第102回を迎えた銘酒を愛でる会は、原則として毎月第2土曜日の午後5時半から逗子市新宿にある「魚平」で開催されます。

日本各地のそれこそ銘酒を愛で、そのお酒に合った料理が提供されます。山地や季節の移り変わりを感じられる料理も満足できるものです。コロナ禍のため一時中断しましたが、見事に復活しました。

5月は富山県の満寿泉、4月は和歌山県の世界一統、3月大阪府の浪花政宗でした。酒屋ではなかなか手に入らない絶品を味わえるのが大いなる楽しみです。月間「たる」の編集長高山惠太郎さん(昭41政経)によるお酒にまつわるうんちくに耳を傾け、魚平の和田修芳さん(商42商)から料理の説明を聞きながら、2時間はあっという間に過ぎてしまいます。

高山さんのご手配で酒蔵から自慢の清酒をご提供いただき、そのお酒について会員が分担して記事を書き、「たる」に掲載するという新機軸を昨年11月から始めました。

和気あいあいの銘酒を愛でる会にお気軽にご参加ください。参加費は一人5千円です。

サブリーダー 船木邦康

2023年3月6日 銘酒を愛でる会

銘酒を愛でる会は、2011年(平成23年)3月6日初回開催以来1年間を通じてほとんど毎月1回開催され、まもなくなんと110回を迎えることになる稲門会の長寿継続している同好会の一つです。

日本全国津々浦々の日本酒醸造酒蔵の協力のもと、その季節に合った銘酒を稲門会会員の皆様と共にゆっくりと味わい、各会員の近況報告情報交換などを話し合いながら「季節のおさかな料理店」ならではの、その時々の清酒を引き立たせる食材を用いたコース料理にて一献傾けながら愛でて一夜を楽しむことが出来ると云う集まりをしております。

思い起こせば北は道北増毛町から清酒醸造可能最南端九州延岡市の酒、そして沖縄の幻の日本酒迄一応一巡し、日本全国の日本酒をよくぞまぁ飲んだ、吞んだものです。これからも各地酒造会社のご協力の新種を楽しんでいただく企画を続けてまいりますので、お好きな方は事前にお問合せ、そして参加登録をお願い致します。

原則第二土曜日17時~ 開催いたします。 (リーダー 和田修芳)

2012年11月3日 沖縄の酒「黎明」と沖縄料理

今夜は和田さん(魚平)が経営する沖縄料理の店「くくる食堂」で沖縄の銘酒『黎明』(25度の日本酒)を愛でることになった。もちろん、料理は沖縄料理である。

ラプテーなど沖縄独特の料理に舌鼓を打ちながら、25度の『黎明』に心なしか、いつもより酔いが早く回る。酔いが回り始めたころ、やっと私の好きな「豆腐餻」が出てきた。このにおい、味、舌触り、そしてやや褐色の赤レンガ色、どれをとっても大好きだ。

今晩の皆さまはいつも以上に盛り上がっていたように感じた。とりわけ、マスターの和田さんはご機嫌だった。